Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Журнал «FACT»

Моделирование Земной системы и предсказание климата: от локальных проекций до интегрированных сценариев политики

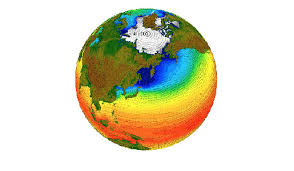

Архитектура моделей Земной системы

-

Атмосферные и океанские компоненты: решают уравнения динамики флюидов, радиационные переносы, конвекцию и морские процессы.

-

Лэнд-система и биогеохимические субмодули: растительность, почвы, углеродные потоки, циклы азота и фосфора.

-

Криосфера и ледники: динамика льда и ледяных щитов (влияние на уровень моря).

-

Атмосферная химия и аэрозоли: влияние на радиационный баланс и облакообразование.

-

Космические и вулканические факторы: внешние возмущения и природные колебания.

Подходы к моделированию и источники неопределённости

-

Разрешение сетки: чем выше пространственно-временное разрешение, тем точнее локальные процессы (штормы, конвекция), но тем выше вычислительная нагрузка.

-

Параметризация процессов: мелкомасштабные явления (облака, турбулентность) аппроксимируются, что вносит неопределённость.

-

Сценарная неопределённость: разные траектории выбросов (SSP/RCP) дают разные долгосрочные потоки.

-

Структурная неопределённость: различные модели реализуют одни и те же процессы по-разному — мультимодельные ансамбли используются для оценки разброса.

Валидация и проверка моделей

-

Ретроспективное моделирование (hindcasting): сравнение с историческими наблюдениями (температура, осадки, цикл ENSO).

-

Ensemble approaches: запуск ансамблей с вариациями параметров/начальных условий для оценки внутренней вариабельности и предсказательной неопределённости.

-

Model intercomparison projects (CMIP): межмодельные сравнения дают картину согласия/разброса по ключевым параметрам.

Перевод научных сценариев в практическую политику

-

Downscaling: методы снижения масштаба (статистическое, динамическое) для локальных климатических прогнозов, которые полезны для инфраструктуры и планирования.

-

Сценарное планирование и риск-ориентированное принятие решений: использование probabilistic outputs для управления рисками (пороговые уровни, сценарии worst-case vs best-case).

-

Интеграция с экономическими и социальными моделями: оценка воздействия климата на агросектор, водные ресурсы, здоровье и города — для целенаправленной адаптации.

Методы снижения неопределённости

-

Улучшение наблюдательной сети: спутники, наземные станции, океанские буи — данные для калибровки моделей.

-

Включение нелинейных и обратных связей: улучшенные модели биогеохимии и динамики ледников.

-

Смешанные модели и эмулаторы: surrogate-модели для быстрого «что если» анализа при сохранении основного физического ядра.

Практическая дорожная карта для стран/регионов

-

Оценка уязвимости (0–1 год): карты уязвимости по сектору и региону (урбана, сельская зона).

-

Климатические сценарии локального масштаба (1–3 года): downscaled projections для критичных инфраструктур (энергоснабжение, транспорт, вода).

-

Адаптивные планы и стандарты (3–10 лет): обновление строительных стандартов, водного менеджмента и аграрной политики; сценарное планирование для 10–50 лет.

-

Мониторинг и обновление (постоянно): циклы ревизии политик на основе новых данных и модели.

Коммуникация, прозрачность и доверие

-

Чёткость в выражении неопределённости (конфиденциальность доверия) — публикация диапазонов, сценариев и предположений.

-

Вовлечение стейкхолдеров в разработку сценариев — повышение доверия и применимости результатов.

Метрики успеха

-

Снижение уязвимости (доля защищённой инфраструктуры), экономические индикаторы ущерба по сценарию, интеграция адаптационных мер в нормативы.

Когда привлекать экспертов

-

При разработке национальных или региональных климатических стратегий — команды климатологов, гидрологов, экономистов, инженеров инфраструктуры и специалистов политического планирования.

Информация об авторе

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Русский

Русский Қазақша

Қазақша English

English Deutsch

Deutsch Español

Español Français

Français العربية<

العربية< Português

Português