Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Журнал «FACT»

Микробиом человека и метагеномика: от фундаментальной науки к медицинским и биотехнологическим приложениям

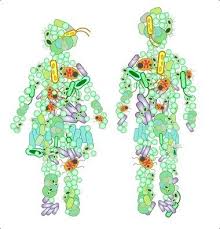

Что такое микробиом и почему он важен

Микробиом человека — это экосистема микроорганизмов (бактерий, архей, грибов, вирусов), их генетический материал и метаболиты, а также взаимодействия с хозяином. Он участвует в пищеварении, синтезе витаминов, развитии иммунной системы, барьерной функции кожи и слизистых, а также в метаболизме лекарств. Изменения состава (дисбиоз) ассоциированы с целым рядом состояний: воспалительные заболевания кишечника, ожирение, диабет 2 типа, нейродегенеративные расстройства, аутоиммунные болезни и др.

Концептуальные основы — экология сообщества

-

Стабильность и резильентность: здоровые сообщества устойчивы к внешним шокам (антибиотики, диета), но имеют пределы нагрузки.

-

Ниши и функциональная замена: разные микроорганизмы могут выполнять схожие функции (функциональная резерва), поэтому так важно оценивать не только таксономию, но и функции (метаболомика, метатранскриптомика).

-

Типы взаимодействий: симбиозы, конкуренция, хищничество (бактериофаги), обмен генами (горизонтальный перенос) — всё это формирует динамику сообщества.

Методы и подходы (концептуально)

-

Метагеномика (shotgun sequencing): даёт профили генов всего сообщества — позволяет оценить таксономию и функциональный потенциал.

-

16S/18S ампликон-секвенирование: целенаправленное профилирование таксонов с низкими затратами; ограничено по функциональности.

-

Метатранскриптомика, метапротеомика, метаболомика: показывают, какие гены экспрессируются, какие белки и метаболиты присутствуют — дают функциональный взгляд на активность сообщества.

-

Культивирование и культуры-сателлиты: возрождение ключевых штаммов для экспериментальной валидации функций; полезно, но даёт не все представители сообщества.

-

Интеграция данных и моделирование: сетевые модели, динамические модели взаимодействий, предиктивные алгоритмы для персонализации интервенций.

Приложения и потенциал

-

Диагностика и биомаркеры: сигнатуры микробиома как ранние маркеры заболеваний (например, предикторы рецидива воспалительного заболевания).

-

Терапевтические интервенции: пребиотики, пробиотики, постбиотики, фекальная микробиота-трансплантация (FMT) — разные уровни вмешательства, разная степень доказательности и рисков.

-

Персонализированное питание и фармакомикробиом: адаптация диет и лекарств под микробиом человека; оценка метаболизма лекарств микробами.

-

Биотехнология: использование человеческих или индустриальных штаммов для синтеза полезных молекул, биоразработки терапевтических живых биопрепаратов.

Ограничения и сложности

-

Вариабельность между людьми: сильна межиндивидуальная вариация, зависящая от диеты, географии, возраста и генетики хозяина. Это усложняет универсальные «нормативы».

-

Причинность vs корреляция: многие ассоциации микробиома и болезней являются корреляциями; демонстрация причинности требует строгих клинических и экспериментальных данных.

-

Долговременность эффектов: многие вмешательства дают краткосрочные изменения; устойчивое восстановление здорового сообщества — сложная задача.

-

Регуляторика и безопасность: живые биопрепараты требуют особого внимания (контроль, риск передачи резистентности, потенциальные побочные эффекты).

Дорожная карта исследований и внедрения (операционно)

Фаза 0 — стандартизация (0–12 мес)

-

Стандарты сбора образцов (контейнеры, хранение), единые аналитические пайплайны и метаданные (диета, медикаменты), reference-базы и QC.

Фаза 1 — валидация биомаркеров (1–3 года)

-

Многоцентровые когортные исследования с продуманными контрольными группами; проспективные исследования, подтверждающие прогностическую ценность сигнатур.

Фаза 2 — клинические тесты интервенций (3–7 лет)

-

Рандомизированные контролируемые испытания (RCT) для терапевтических подходов (FMT в строго отобранных показаниях, пребиотики, живые биопрепараты).

Фаза 3 — внедрение и персонализация (5–10 лет)

-

Пилоты персонализированных рекомендаций по питанию и медикаментам с интеграцией микробиомных данных в клинические рабочие процессы.

Метрики успеха

-

Репликация биомаркеров в независимых кофтах; клиническая эффективность интервенций (число ремиссий/выздоровлений в RCT); долгосрочная устойчивость изменений сообщества; безопасность (частота нежелательных явлений).

Этические и нормативные аспекты

-

Конфиденциальность иммуномикробных данных; информированное согласие при использовании FMT/живых биопрепаратов; регулирование продаж «коммерческих пробиотиков» с недоказанными заявлениями; биоэтика при инженерии микробов (убедительные биобезопасные барьеры).

Когда привлекать экспертов

-

При проектировании клинических испытаний и запуске пилотов — клиницисты, микробиологи, биоинформатики, регуляторные юристы.

-

При обнаружении нестандартных или потенциально опасных штаммов в клинических образцах — эпидемиологи и службы инфекционного контроля.

Информация об авторе

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Русский

Русский Қазақша

Қазақша English

English Deutsch

Deutsch Español

Español Français

Français العربية<

العربية< Português

Português