Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Журнал «FACT»

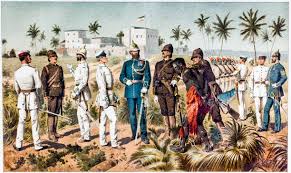

Колониализм и борьба народов за независимость в XX веке

1. Колониализм в начале XX века — структура и сущность

Колониализм — это система политического, экономического и культурного доминирования метрополии над зависимыми территориями. В начале XX века европейские империи контролировали огромные территории: Британская империя простиралась от Индии до большого числа африканских, азиатских и тихоокеанских колоний; Франция — на широкой полосе Северо- и Западной Африки, Индокитае; Нидерланды — в Индонезии; Бельгия — в Конго; Португалия — в Анголе, Мозамбике и др.; Испания сохранила остатки в Африке и Карибском бассейне. Колониальная система опиралась на следующие ключевые механизмы:

-

Политическое управление: от прямого колониального администрирования до протекторатов и доминионов; использовались аппараты местной администрации, зачастую с участием колониальных чиновников и подчинением местных лидеров.

-

Экономическая эксплоатация: экспорт сырья (нефть, минералы, каучук, хлопок), плантационная экономика, налогообложение, монополии, принудительный труд; экономика колоний была ориентирована на потребности метрополии.

-

Культурная и идеологическая гегемония: миссионерство, языковая политика, образовательные системы, которые формировали элиты, лояльные к власти, но также создавали условия для появления просвещённой оппозиции.

-

Социальная сегрегация: юридические, расовые и имущественные границы, привилегированное положение переселенцев и метрополийских граждан.

2. Факторы, которые ослабили колониальные империи в XX веке

Колониализм начал быстро терять прежнюю устойчивость под влиянием ряда причин:

-

Мировые войны. Обе мировые войны ослабили метрополии материально и морально, подорвали ресурсную базу империй, а также продемонстрировали лицемерие провозглашённых «цивилизаторских» целей перед требованием свободы и самоуправления колониальных солдат и населения.

-

Рост национального сознания. Образованные элиты, студенчество, ветераны, религиозные и традиционные лидеры стали носителями антиколониальных идей. Влияние либеральных, социалистических и коммунистических идеологий усилило требования суверенитета.

-

Международная легитимность и ООН. Создание Лиги Наций и затем ООН принесло международную платформу для требований независимости; резолюции и комитеты по опеке стимулировали движение за деколонизацию. Особенно важна Декларация ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам (Резолюция Генеральной Ассамблеи 1514 (XV) от 14 декабря 1960 года).

-

Экономическая неэффективность и национализация ресурсов. Колонии требовали инвестиций и контроля, что становилось обременительным; рост национальных элит, желающих контролировать ресурсы, подталкивал к уступкам.

-

Холодная война. Соперничество США и СССР делало колонии ареной идеологического влияния: супердержавы поддерживали отдельные движения (иногда предоставляя оружие, обучение, политическую лёгализацию), что одновременно ускоряло процессы деколонизации и усложняло их траекторию.

3. Волны деколонизации — хронология и региональные особенности

3.1. Азия — ранняя волна (послевоенные годы)

-

Индия (1947): Ключевой пример массового, организованного национального движения под руководством Индийского национального конгресса и блока с участием мусульманской лиги. Британская индийская империя разделена на независимые государства Индия и Пакистан (14–15 августа 1947), сопровождавшиеся беспрецедентными миграциями и насилием.

-

Индонезия (1945–1949): Националисты под Сукарно провозгласили независимость в 1945; длительная вооружённая и дипломатическая борьба с Нидерландами завершилась признанием в 1949.

-

Вьетнам (1945–1954): Декларация независимости Хо Ши Мина (1945), война Франции против Вьетминя, которая завершилась поражением французов при Дьенбьенфу (1954) и Женевскими соглашениями — начало раздела страны и длительного конфликта (включая американское вмешательство).

-

Филиппины (1946): Независимость от США после Второй мировой войны (4 июля 1946), хотя американское влияние осталось значительным.

3.2. Африка — основная волна (1950-е — 1970-е)

Африка пережила массовую деколонизацию в середине XX века, но пути к независимости различались:

-

Постепенное и мирное предоставление независимости: многие британские колонии в Западной и Восточной Африке (Гана 1957 — первый субсахарский англоязычный государство; Нигерия 1960; Кения 1963 и пр.) получили независимость в результате переговоров и политических реформ.

-

Оружейные и насильственные конфликты: Алжир (Франция) — резкая и кровавая война (1954–1962), Ангола и Мозамбик (Португалия) — длительные освободительные войны (до 1975), Конго (франко-бельгийская/бельгийская колония — кризис 1960-х), Кипр/Кенийское восстание Мау-Мау (1952–1960) — примеры жесткой борьбы.

-

Особый случай Родезии/Зимбабве и Южная Африка: белая меньшинственная власть (ЮАР апартеид, Родезия до 1980) сопротивлялась немедленному переходу, что привело к международной изоляции, санкциям и в ряде случаев гражданским войнам.

3.3. Латинская Америка и Карибы — уникальные траектории

Большая часть Латинской Америки обрела независимость в XIX веке, но в XX века противостояние касалось внешнего экономического доминирования и политического влияния (США, Европа). Карибские острова получали независимость позже (Ямайка 1962, Тринидад и Тобаго 1962), а ряд территорий сохранил связь с метрополиями как заморские территории.

4. Формы борьбы и стратегии освободительных движений

-

Массовое ненасильственное движение: примеры Индии (Ганди — гражданское неповиновение, бойкоты, сидячие протесты), политическая мобилизация широких масс, использование международного мнения.

-

Партизанская и вооружённая борьба: Алжирский фронт национального освобождения (FLN), АНК на Юге Африки, MPLA/UNITA/FRELIMO/PAIGC в африканских колониях, вьетнамский Вьетминь — военные стратегии, часто в сочетании с дипломатией.

-

Дипломатическая и юридическая борьба: представление дела в ООН, использование международного права и кампаний за признание; дипломатическое давление на метрополии.

-

Политическая модернизация: создание политических партий, образовательных программ, политического программирования, подготовка элит для управления после независимости.

-

Революционные подходы: марксистские/социалистические ориентации, которые использовали классовую риторику и поддержку советских/китайских структур — часто влияли на послевоенное направление государственных преобразований.

5. Роль международных акторов: ООН, США, СССР и Китай

-

ООН дала легитимность процессам деколонизации, создала комитеты и резолюции, стимулировала международное признание новых государств и контроль над мандатными территориями.

-

Советский Союз и Восточный блок активно поддерживали вооружённые и политические движения антиколониального характера, видя в деколонизации шанс расширить влияние и получить союзников.

-

США занимали неоднородную позицию: с одной стороны, риторика самоопределения и антиколониализма была привлекательна; с другой — стратегические интересы, страх распространения коммунизма часто приводили к поддержке прозападных режимов и вмешательству в новообразованные государства.

-

Китай оказывал поддержку определённым национально-освободительным движениям, особенно после победы коммунистов в 1949, что добавило геополитическую конкуренцию в процессы деколонизации.

6. Последствия деколонизации — политические вызовы новых государств

6.1. Государствообразование и границы

Многие новые государства унаследовали колониальные границы (последствие Берлинской конференции и поздних административных решений), которые часто не совпадали с этническими, языковыми и племенными разделениями. Это породило внутренние напряжения, сепаратизм и конфликты (примеры: Нигерия — конфликт между севером и югом/бифуркация; Судан — гражданские войны; Демократическая Республика Конго — межэтнические и региональные войны).

6.2. Сложности построения институтов

Отсутствие подготовленных кадров, слабость правовых и административных структур и дефицит финансовых ресурсов сделали многие государства уязвимыми: приход к власти военных хунт, авторитарных режимов и одно-партийных систем стал частой альтернативой «хаосу» ранней независимости.

6.3. Экономическая зависимость и неоколониализм

Колонии прежде всего снабжали метрополии сырьём; после независимости экономики часто остались сырьеконцентрированными, зависимыми от внешних рынков и инвестиций. Понятие неоколониализма описывает экономические и политические механизмы, через которые старые и новые внешние игроки продолжали влиять на внутреннюю политику: многонациональные корпорации, неравные торговые соглашения, долговые обязательства и условности инвестиций.

6.4. Гонка за ресурсами и «проклятие ресурсов»

Многие новые государства оказались богаты природными ресурсами (нефть, уран, алмазы), но это приводило к одним и тем же проблемам: коррупция, внутренняя борьба за контроль над ресурсами, слабая диверсификация экономики и внешнее вмешательство. Парадокс: богатство ресурсами вступало в конфликт с устойчивым развитием и благосостоянием населения.

6.5. Социальные трансформации

Деколонизация открыла доступ к образованию, расширила политические права для ранее дискриминируемых групп, но также обнажила вопросы прав женщин, формирование гражданского общества и распределение благ, что в ряде случаев вело к социальным расколам и массовой миграции (городская урбанизация).

7. Отношение к колониальному прошлому: память, справедливость и конфликты

Постколониальное общество сталкивается с дилеммами: как судить прошлое — как преступление, как «цивилизационную миссию», как экономическую реальность? Вопросы репараций, возвращения артефактов, реституции и признания исторической ответственности — острые темы, часто влияющие на дипломатические отношения (примеры дискуссий вокруг музеев и возвращения культурных ценностей).

8. Успешные и проблемные примеры постколониальной трансформации

-

Успешные примеры: некоторые государства добились стабильного развития и институционального укрепления — Израиль (особые исторические условия), Сингапур (экономическая стратегия и сильное управление), часть стран Юго-Восточной Азии и Карибского региона.

-

Проблемные случаи: государства, в которых сочетание деградации институтов, конфликтов и внешней зависимости привело к длительной неустойчивости — Конго, Сомали, Ливия (после 2011), части Сахеля.

9. Гендерный аспект и роль женщин в антиколониальной борьбе

Женщины играли заметную роль в национально-освободительных движениях (организация протестов, борьба за образование, медико-социальная работа). Однако после независимости гендерный прогресс часто замедлялся: права женщин оставались под давлением традиций и экономических ограничений, хотя в ряде стран происходили законодательные реформы.

10. Культурное освобождение и литература — формирование идентичности

Деколонизация сопровождалась расцветом постколониальной литературы, идущей от Ф. Э. Бойса и Чинуа Ачебе до Суад Хамзай и многих других; художественные и интеллектуальные движения стремились переосмыслить идентичность, язык и память. Теоретические направления (постколониальная теория, работы Ф. Шелера, Эдварда Саида) дали рамки понимания культурного империализма и сопротивления.

11. Холодная война и последствия международного вмешательства

Деколонизация проходила в условиях противостояния двух сверхдержав. Это означало, что многие молодые государства оказывались в зависимости от военной, финансовой и политической поддержки Москвы или Вашингтона; прокси-соперничества часто приводили к продолжению насилия. Одновременно независимые позиции породили инициативы вроде Движения неприсоединения (учредительная конференция — Бандунг, 1955; Третья конференция — Белград 1961), где лидеры стран Азии и Африки искали третий путь между блоками.

12. Международное право, резолюции и институциональные механизмы

-

Резолюция ООН 1514 (1960) — «Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам» — стала важной моральной и политической опорой.

-

Комитет по деколонизации (также известный как «Деколонизационный комитет») — орган ООН, который помогал продвигать вопросы самоопределения и контроля за мандатами.

-

Мандатная система и её развёртывание: международные институты постепенно оказались вовлечены в вопросы передачи власти и наблюдения за соблюдением прав при деколонизации.

13. Долгосрочная политическая и экономическая география мира

-

Рост числа государств: волна независимости в ХХ веке изменила карту мира: от десятков метрополий до более чем 190 суверенных государств.

-

Реорганизация глобальной экономики: возрастание роли новых государств на переговорах по торговле, созданию региональных объединений (ЕК, АСЕАН, Африканский Союз в дальнейшем), формирование новых политических связок.

-

Переосмысление международной ответственности: вопросы помощи развитию, долговые кризисы, инвестиционные потоки и гуманитарные вмешательства стали ключевыми элементами глобальной политики.

14. Уроки и выводы

-

Деколонизация — не только политический акт, но и длительный процесс институционального строительства. Независимость — начало, а не завершение трансформации.

-

Наследие колониализма глубоко и многослойно. Экономические структуры, границы, языки, системы права и образования продолжают влиять на развитие постколониальных государств.

-

Международная среда может как помогать, так и усложнять переход. Внешняя поддержка полезна, но вмешательство и идеологическая конкуренция способны дестабилизировать процессы.

-

Важность построения инклюзивных институтов. Решения по распределению ресурсов, защите прав меньшинств и созданию механизмов политической конкуренции определяют долгосрочную устойчивость.

-

Неоколониализм — реальная угроза, требующая экономической диверсификации и регионального сотрудничества. Руководители и общества должны стремиться к экономической самостоятельности и инновациям.

-

Память и справедливость имеют значение. Признание исторической ответственности, реституция культурных ценностей и открытый диалог помогают исцелять травмы и строить доверие.

15. Заключение

Колониализм и борьба за независимость в XX веке — ключевой сюжет мировой истории: это был век, в котором народы получили шанс на самоопределение, но также и столетие, в котором проявились структурные проблемы, переданные метрополиями в наследство. Деколонизация изменила карту мира, породила новые государства и элиты, дала начало культурному возрождению, но оставила сложный набор вызовов — от экономической зависимости до внутренних конфликтов. Понимание этих процессов необходимо, чтобы оценить современную мировую политику, экономические неравенства и пути устойчивого развития.

Информация об авторе

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Русский

Русский Қазақша

Қазақша English

English Deutsch

Deutsch Español

Español Français

Français العربية<

العربية< Português

Português